Le mot d’ordre de boycott lancé par un groupe de commerçants, préoccupés plus que tout par des bénéfices à réaliser au grand dam des consommateurs sénégalais, n’a pas été suivi. Les arguments avancés, le slogan « Auchan dégage » cachent mal l’égoïsme,...

Contributions de Bira SALL

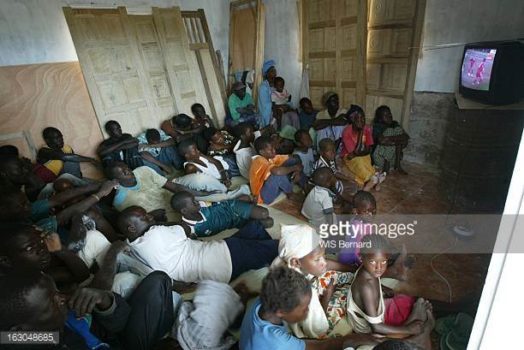

Dans un article intitulé «Effacement de l’enfance : Quand la télévision est pointée du doigt», j’attirais l’attention sur la perversion orchestrée des médias dont la télévision, mais j’ai l’impression de n’avoir pas été lu et entendu. Je m’inquiétais en tant que parent dépité, dans l’embarras, très gêné quand il voit ses enfants entendre des propos qui ne sont pas faits pour des oreilles enfantines. Sans trop faire le procès de la télévision, j’écrivais ceci : «Pour nous parents dans les pays sous-développés, envahis d’images satellitaires et sans aucun moyen de contrôle parental, parce que ‘’analphabètes contemporains’’, nous ne pouvons que nous inquiéter. Dans nos maisons, on ne fait que regarder la télé : les séries des télénovas, on ne peut plus compter leur nombre, le nombre de fois qu’elles sont diffusées et rediffusées. Et forcément, la promiscuité dans nos maisons, l’absence d’espace privé pour les parents font que nous partageons tout avec nos enfants un même champ dont celui de la télévision. Ainsi, l’enfant et l’adulte ont appris à se connaître : chacun en sait trop long sur l’autre pour continuer à jouer la comédie classique de l’innocent opposé à l’omniscient… Nos pauvres et vulnérables enfants sont laissés à eux-mêmes, obligés de faire face à leur avenir et de vivre les problèmes des adultes…»

Nous empruntons l’expression entre guillemets à l’auteur américain Josua Meyrowitz dans un article intitulé « l’enfant adulte et l’adulte enfant » in le temps de la réflexion n ° 3 (1985), pour attirer l’attention sur les inconvénients, les risques auxquels la télévision expose nos enfants. On aurait pu titrer : Fin de l’enfance… ; nos enfants devant la télé, quand leur développement est menacé, pour lancer un cri de cœur, celui d’un parent dépité, dans l’embarras, très gêné quand il voit ses enfants entendre, discuter de choses qui ne sont pas faites pour des oreilles enfantines.

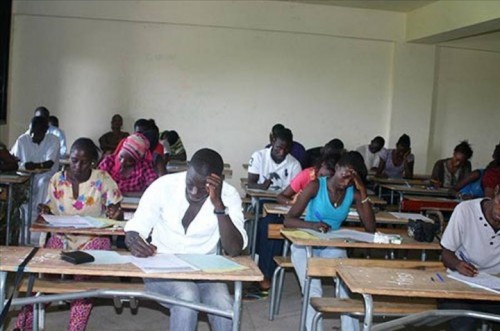

Les taux d’échec notés ces dernières années aux différents examens de fin d’année, particulièrement dans le moyen secondaire, interpellent. Cette année, au Bfem et au Baccalauréat, on a enregistré des résultats très décevants : 32%, c’est le taux de réussite au Baccalauréat général de cette année.

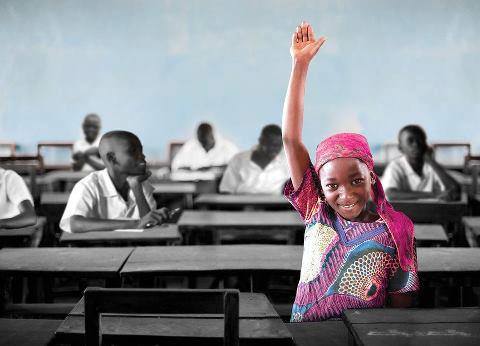

La bienveillance pourrait bien signifier l’attention, la compassion. On l’attend beaucoup du personnel qui travaille dans le « care », dont le personnel soignant chargé d’une tâche très singulière : s’occuper d’êtres humains. Normalement, ce personnel doit faire preuve de sollicitude, d’empathie vers les gens dont ils ont la charge. Il s’agit toujours de se soucier de l’autre, de rassurer, d’être bienveillant à l’endroit de tous, surtout des personnes vulnérables (enfants, vieillards, handicapés, victimes…). Cette bienveillance a gagné bien d’autres sphères que celui du soin : c’est devenu un mot d’ordre dans l’enseignement, le management, et même en politique, rappelle, Jean François Dortier, dans un article de la revue sciences Humaines (N°297, Juin 2017), Empathie et bienveillance, révolution ou effet de mode.

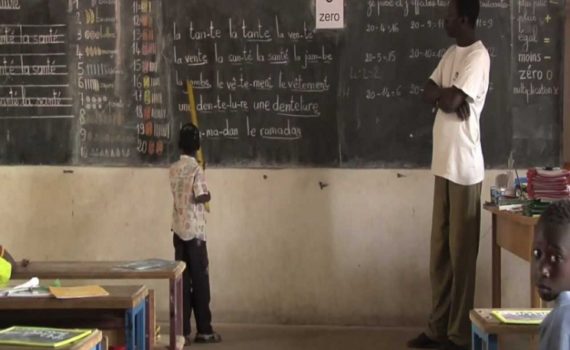

Dans une interview accordée à la revue Monde de l’Education, édition spéciale rentrée octobre-novembre 2014, M. Moustapha Touré, secrétaire permanent du curriculum de l’éducation de base, appréciant l’état d’avancement de la réforme de façon globale, notait : «Il faut que chacun joue sa partition dans la réforme.» L’école étant la chose de tout un chacun, pensait-il, les […]

À chaque début d’année scolaire, les enseignants munis de leurs emplois du temps identifient leur salle de cours pour entrer en contact avec leurs élèves. Cette première rencontre avec la classe est des plus essentielles : c’est une occasion à saisir pour discuter avec des élèves qui arrivent au collège, au lycée, déboussolés ou en classe d’examen avec beaucoup de questions en tête.

S’il faut « repenser l’école » conformément à l’esprit des assises de l’éducation et de la formation(AEF), avec l’objectif « de redresser notre système éducatif », il faut sans aucun doute poser la problématique de la structure de l’école future, de l’école de demain ; « une école nouvelle ancrée dans les valeurs et réalités nationales » pour reprendre les propos de mon seigneur Théodore Adrien SARR qui pense que l’école nouvelle doit être une école du milieu. Il fallait répondre aussi à la question quelle éducation physique et sportive?

Cette année les résultats enregistrés au Bac sont encore catastrophiques : 45.801 candidats sur les 142.116 qui se sont présentés, ont réussi à décrocher leur premier diplôme universitaire, soit 31.7 % de taux de réussite. Et, on oublie souvent le taux d’échec assez révélateur sur les problèmes du système éducatif sénégalais.

C’est le hic cette année : aucun candidat n’a réussi à obtenir une moyenne supérieure à 12 /20 en philosophie pour prétendre à un prix au concours général. La révélation est du ministre de l’éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, qui appréciait les résultats dudit concours, marqué cette année par la consécration de la maison d’éducation Mariama BA, arrivée en tête avec 18 prix et dont, une des lauréates, est la meilleure élève. Ce qui corrobore, encore une fois, la féminisation de l’excellence dans nos écoles.

S’il n’y a pas à se réjouir des résultats du Baccalauréat général jugés catastrophiques cette année, on ne peut qu’en être désolé : à titre illustratif, selon des informations fournies par la RTS dans un reportage diffusé au Journal télévisé du Lundi 15 juillet 2014, dans un jury L 2 à Ziguinchor sur les 334 candidats qui ont composé on a enregistré 10 admis d’office et 28 autorisés à subir les épreuves orales du second tour. Si tous passent on va enregistrer au total 38 admis ; ce qui fait un pourcentage avoisinant les 12 %. Ce pourcentage, même s’il sera en deçà de la moyenne nationale, est une honte pour notre système éducatif qui a fait « de l’obligation de résultats » son credo.

En se montrant accueillant aux questions comme aux réponses souvent naïves ou gauches d’esprits novices, en s’efforçant d’en tirer le meilleur parti, en évitant surtout d’écarter ou de décourager par l’indifférence ou surtout par l’ironie une tentative modeste de réflexion personnelle, le professeur, en même temps qu’il donne une marque appréciée de bonté, met de la vie dans sa classe: il fait communiquer les esprits, il développe à la fois la personnalité et le sens social des élèves, il fait œuvre d’éducateur » Louis-Roi-Boniface Attolodé

L’idée que la démocratie est le régime le meilleur pour gouverner les hommes est bien ancienne. Le modèle démocratique existait déjà chez les grecs de l’antiquité : à l’occasion de grandes assemblées on réunissait le peuple pour délibérer et décider de la bonne marche des choses. Du grec Démos (peuple) et kratos (pouvoir), elle renvoie au « gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple », selon la fameuse expression du président Abraham Lincoln. Spinoza, comme Rousseau, considérait la démocratie comme le régime le plus naturel, celui qui répond le mieux à l’aspiration de paix, de sécurité et de liberté des hommes.

Récemment, des professeurs de philosophie, sociologues de formation, organisés en « collectif des contractuels de philosophie », se sont fait entendre pour attirer l’attention sur la précarité de leur situation.

« L’école n’est pas le monde elle est plutôt une institution qui s’intercale, pour permettre la transition entre la famille et le monde. C’est l’Etat qui impose la scolarité, l’école représente l’Etat…» Hannah Harendt