La population du Sénégal, comme celle de beaucoup de pays africains, est caractérisée par sa jeunesse : les moins de 20 ans représentent 52,7% de celle-ci et l’âge médian y est de 18 ans.

Contributions de Mamadou Youry SALL

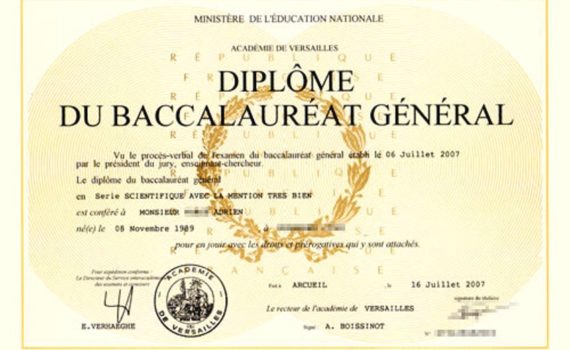

Les années se suivent et se ressemblent en ce qui concerne les résultats de l’examen du Baccalauréat. «Catastrophique !» est depuis plusieurs années le qualificatif le plus utilisé à chaque sorti de ses résultats. Le taux de réussite qui tournait autour de 43% a chuté ccs deux dernières années à 31,5%. Le drame est que les jeunes qui sortent indemnes de cette épreuve ne sont pas pour autant à l’abri d’autres souffrances. En effet, trouver une place dans l’enseignement supérieur, qui est une suite naturelle pour tout détenteur de Bac, est devenu une corvée et en sortir avec un diplôme un rêve. Ce qui n’est pas sans susciter d’interrogations sur le système éducatif, sur ce grade que le colonisateur nous a légué. Le Sénégal s’est-il bien accommodé de cette institution française qu’est le Bac ? Cet héritage n’est-il pas trop coûteux pour les candidats, leurs familles et l’État sur les plans social et économique ? Ce grade peut-il continuer de constituer le verrou central du système éducatif sénégalais ? Autant d’interrogations qui peuvent tarauder l’esprit de tout observateur du système d’éducation et de formation du Sénégal.

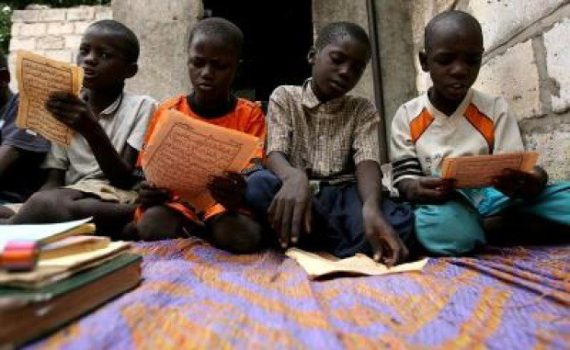

Le débat suscité par le projet de loi portant statut du« Daara »n’est pas facile à cerner. Il est aussi complexe que l’histoire du Sénégal et sa sociologie. Le diagnostic et l’ambition gouvernementale, tels que déclinés dans le texte, ne pourraient être sans soulever de virulentes réactions. Car, le projet de loi réveille de douloureux souvenirs chez les sénégalais imbus de l’histoire. Il rappelle à bien des égards l’entreprise du colonisateur qui cherchait à déstabiliser le système éducatif, soubassement du système de valeur culturel qu’il a trouvé sur place.

Dans une lettre adressée au Président de la République au mois de juillet, une soixantaine d’universitaires attiraient son attention sur le caractère autonomicide des décrets et projets de loi que le ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche lui a proposés. Ils l’invitaient, en termes claires, à veiller au respect des instances délibérantes et à la gestion concertée. « Aussi, voudrions-nous vous inviter, Monsieur le Président, à revoir le décret n° 2013-1295 du 23 septembre et les arrêtés basés sur celui-ci ainsi que le projet de loi n°18-2014 relatif aux universités publiques adopté par le Conseil des Ministres sans l’avis des Assemblées d’université. Il y va de l‘adhésion et de la mobilisation de la communauté universitaire, gages du fonctionnement normal des établissements.»

Le Sénégal, l’un des pays les plus stables sur le plan politique, est entrain d’être gagné, à juste titre, par l’inquiétude du fait de la crise qui sévit au Mali. Ses autorités paniquent et ses sages hésitent à prendre une position claire et nette. Son Président, qui est en même temps celui de l’Organisation de la Conférence Islamique(OCI), indexe et vilipende l’Islam « exogène » qu’il qualifie de salafiste en l’opposant à celui des confréries du Sénégal. Et ses analystes s’évertuent à démonter les thèses et prétextes des groupes dits islamistes en rébellion au Mali, pour renier à leur action tout fondement religieux valable.